初唐四大家即:王勃,杨炯,卢照邻,骆宾王,亦简称王杨卢骆

初唐四杰之所以都命运多舛,从客观上看,是因为封建统治者专横专横,为了维护自己的黑暗统治(比如王勃和骆宾王受到压制,杨炯得不到重用等)压制人才,导致他们一直不得志并最终落得个凄惨的下场

初唐四杰缘何惨绝人寰

"初唐四杰,是唐初四大家并驾齐驱的文学家,他们就是王勃,杨炯,卢照邻和骆宾王(又称王杨卢骆)

其中,王杨卢骆指的就是杜甫的《戏为六诗歌选》中的王杨骆当时体,轻薄为文哂未休;尔曹身与名俱亡,不废江河千古流

初唐四杰之作多是骈文,赋,檄和诗歌,反对时下盛行的内容空洞和辞藻绮丽之上官体,扭转魏晋南北朝以降宫廷诗文不振华而不实之风

四杰之一的亭台楼阁,风花雪月楼,描写江河湖海和草原大漠风光

她们的创作气势奔放、灵动活泼,使唐朝初年文坛风气大为改观

王勃,字子安,初唐四杰之一,绛州龙门(今山西河津)人,儒学世家子,从小聪颖,博学多识,6岁能文章,9岁为《汉书》注释,改正了史学家颜师古注释之误

王勃成年后,在其16岁时被任为朝散郎,参与撰写了着名的《干元殿颂》一书,受到李治等大唐奇才的赏识后来,他又担任过尚书左丞、翰林学士等职;二十七岁时,因反对宦官专权而遭贬谪不久后,他被任为沛王府修撰和沛王李贤的秘书

有一天,沛王李贤和英王李哲到郊外游玩时,在田间进行斗鸡比赛,王勃写了一篇文章——《遣将赴日》(即本文题目),其中说:"我与英王同往,不期而至,故令我作此一篇,以明我与英王之异也

唐高宗看到后,对唐高宗说:"王勃是沛王的儿子,你为什么要杀他呢?

王勃被送至长安后,被安排在剑阁剑南剑南春宫,后又被派往剑南剑南剑南春宫,担任剑南剑南监军

公元671年(唐高宗永隆三年),王勃在长安任周期内,先后担任过从官、从驾、从使、从驾、从军等职,后又任过从驾、从将、从使、从军等官,最后任过将、从驾、副使、从使、副使、使、副使等官,最后任过长安留守府录事参军、从驾、使、副使及使、副使兼使、副使兼令、副使兼留候等官

王勃在任上,先后担任过雍州司功参军事、王福畴的交趾县令等职

公元676年(唐代宗永隆元年),王勃出生在这样一个家庭里,他的父亲在他出生后的第二年就被贬谪到了滕王阁,这首千古名篇《滕王阁序诗》就是他二十七岁时写下的

杨炯是华州华阴人,世家子弟出身,年九岁就被举为解元,成为当地有名的神童

659年中进士,先后任校书郎、太子詹事、梓州参军等职,后被任为盈川令,迁博士

武则天垂帘听政后,为了巩固自己在朝中的地位和加强对她的控制,开始了称制的斗争,杨炯与杨神让、徐敬业等人一起被任命为盈川县令,并受到重用

杨炯因怀才不遇,在其后期以歌功颂德的方式对武则天进行了一定程度上的支持,但最终还是未能得到武则天的重用,被贬谪到地方担任知县

杨炯为人乖张、骄横、古怪,与同僚关系十分紧张

《旧唐书》载

炯以官名,政残忍,人吏动非所望,辄榜笞之

693年杨炯在盈川令任上逝世,终年44岁,其代表作有《浑天赋》《庭菊赋》,并留下了《盈川集》

卢照邻,字升迁,原籍幽州范阳,河北涿州人,出生于世家望族,学识渊博,初在邓王李元裕府典签供职后又在李唐王朝任宰相达20年之久,是唐代着名的政治家、文学家和书法家。他曾写了许多诗文,对后世影响很大李元裕任相后,受唐高祖重用,主管藏书

卢照邻到王府时博览群书、受益匪浅一次,他去拜访元裕时,元裕见他文质彬彬、气宇轩昂,便对他说:你是个学识渊博的人李元裕见了卢照邻的文章,说:此吾之相如也!将其比作西汉文学家司马相如的化身

卢照邻一生创作了大量的骈文和诗歌,留下了得成比目何辞死,愿做鸳鸯不羡仙的诗句

卢照邻于中、后期在王府和新都(四川成都)任职时,曾因患过麻疹病而遭贬谪

卢照邻晚年在洛阳居住期间,写下了《长安古意一书,其中有一句梁家画阁中天起,汉帝金茎云外直’,是指武则天与梁王武三思之间的关系

卢照邻因风疾在陕西太白山修炼多年,后因丹毒发作而死于此,死后被认为是因丹毒中毒而死,但根据当时的史料记载,他是被着名的药王孙思邈推荐给皇帝的,所以说卢照邻是因丹毒而死,并非是因他患了什么大病

680年前,卢照邻不堪重负官场失意与病魔缠身,终于选择投颍水淹死,其时约60岁,留下了《卢升之集》一书

骆宾王肖像

骆宾王字游之,婺州都人,永徽年间任道王李元庆府中官,后任长安主簿等职,678年升侍御史,以过失下狱,未几被赦免

680年他调任临海丞,其间郁郁寡欢,辞去官职

公元684年徐敬业举兵造反,骆宾王也卷入了这场叛乱,他写了著名的《为徐敬业讨武曌檄》.《为徐敬业讨武檄》中有句话:一绺之土不枯,孤高六尺何所托?成为后世传诵的名句颇得武则天的赞赏

《新唐书》载:"光宅二年(684)十一月,徐敬业为朝廷所斩。谋反未果,骆宾王亡不知所踪,从此销声匿迹

《资治通鉴》记载:骆宾王与徐敬业相杀,《朝野佥载》云:‘投江自杀

唐初四杰虽然才高八斗,但均命运多舛、官场不得志、晚景萧瑟,让人扼腕叹息,但他们却在文坛星空中,留下了灿烂夺目的足迹,他们的不朽诗文也成了后人世代传诵、永无止境的经典之作

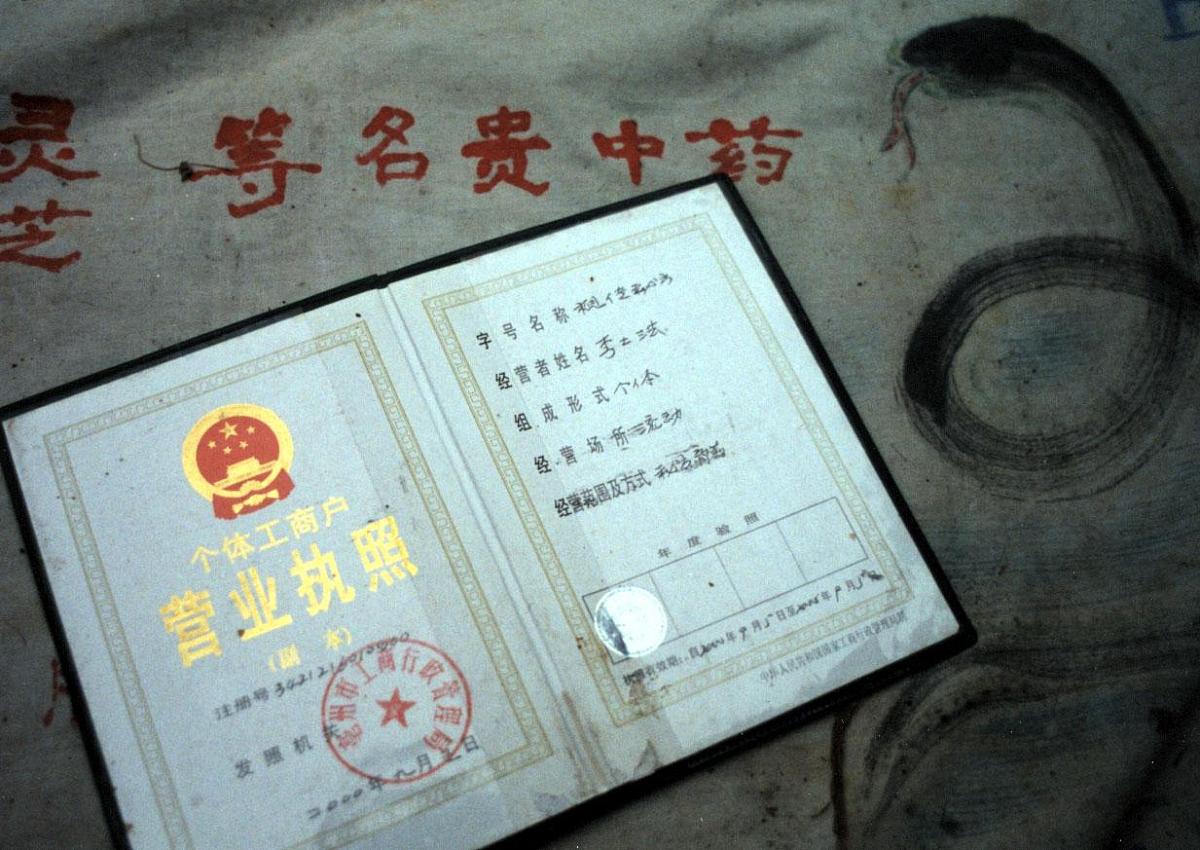

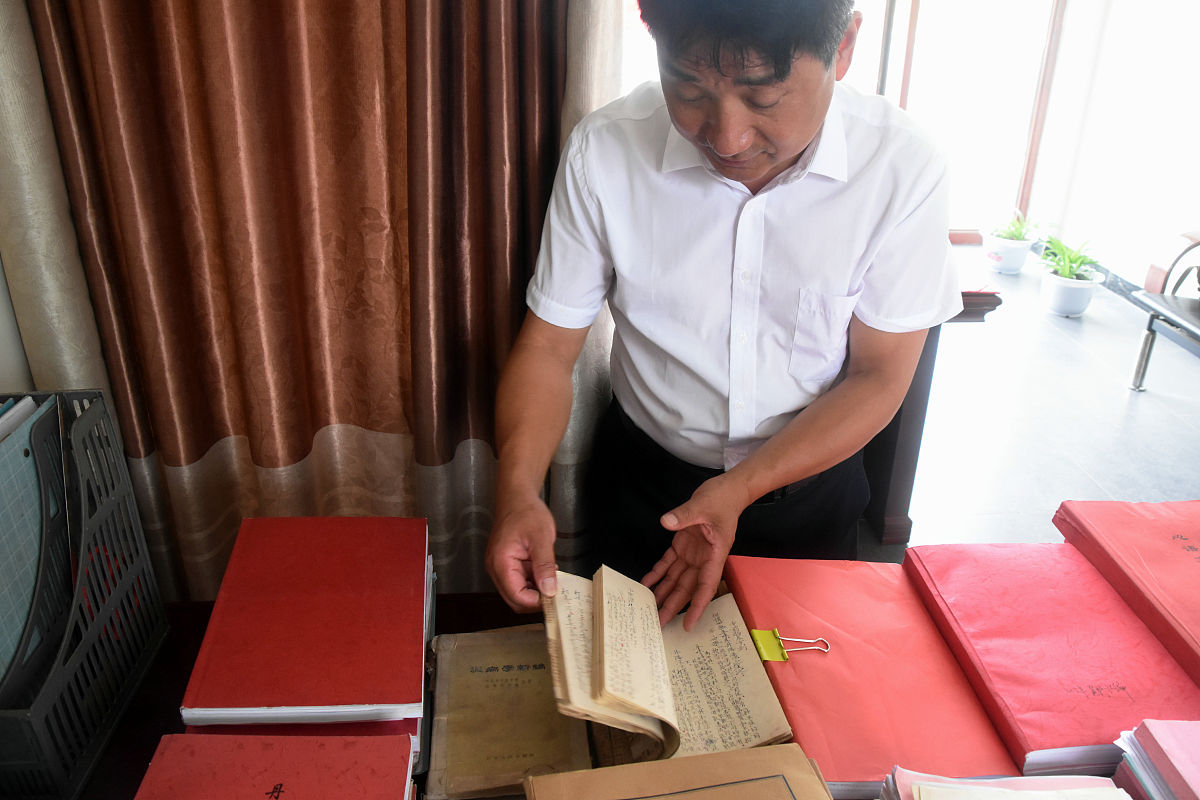

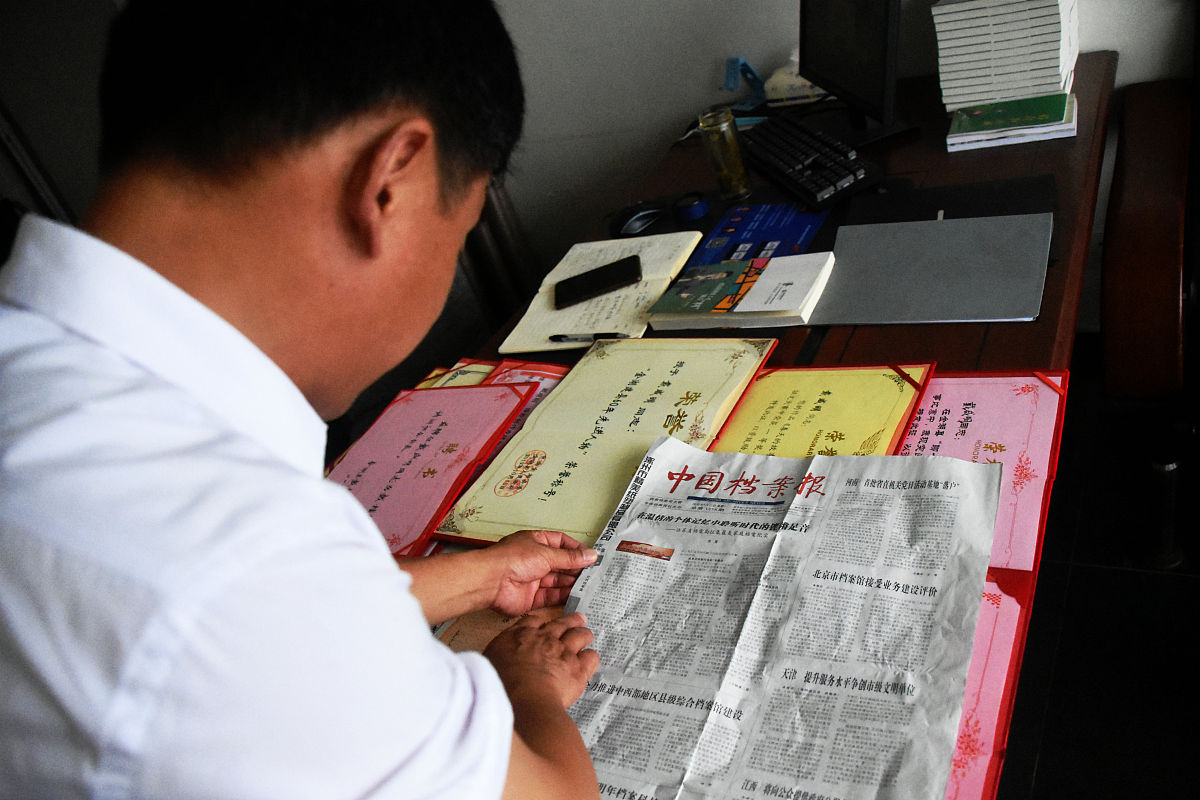

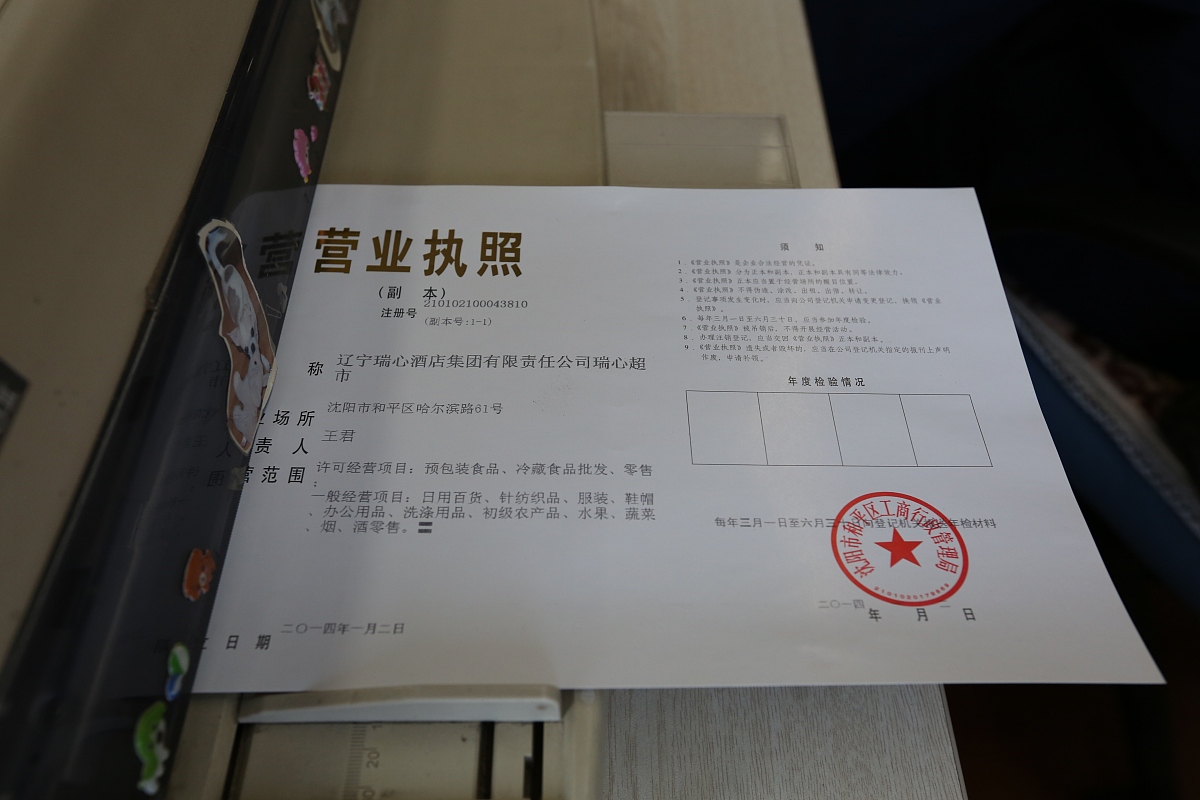

【聚禄鼎】一站式企业服务平台

【聚禄鼎】一站式企业服务平台